5/17 2025年度キックオフ

情報センター科学クラブは今年で5年目に突入します。

メンバーも増え、やりたい事も様々。キックオフの今日は改めてメンバー自己紹介と今年の抱負を語ってもらいました。

土屋部長(高2)からは今年も引き続き部長職を務めます。個人的には魚(なまず)の標本作りをしたい。と挨拶がありました。

その後はメンバー1人1人が登壇して目標などを発表しました。

ザリガニに関して海水の塩分と生育、餌による味の違いにを解明する研究・生き物のカード(トレーディングカード)作り。

ワスレナグモの研究で学会に参加したり環境省の人と関りを持ちたい。

スクラッチゲーム・ゲーム動画づくり・スタイリーで3D作品など。

鉄道に絡み地理やストーリーマップを活用・動画づくりなど。

プログラミングで気象データ収集・アマチュア無線の活用など。

OB部員からは今年から電力会社に就職した。遠隔で故障個所の特定ができるシステム開発やずっと続けて来た鉄道や生き物の追っかけも引き続き取り組みたい。プレゼン力アップを目指したい。

など、更に夢は膨らみます。

大人サポートチームから

小林さん

学校で土日の部活はやらない事になった。秋ごろから外部参加者もあるやも。

AIを活用して仕事に生かしたい。

水野さん

地図情報で課題を解決するコンサルの仕事をしています。

ストーリーマップに活用できるGIS地図情報システムがアカデミック使用できるようになったことはとても素晴らしい。

センター近藤・寺島

配信や撮影・活動記録作成、段取りモロモロお任せください。

佐々木先生より

部活の顧問もし科学クラブもやりーの。

今年は美術部など新しいメンバーが加わるかもしれない。

科学クラブは5年目になりいろんな場所に行ってきた。博物館、蝶の標本、3Dスキャン、駅(河川に関わる)、自然再生、耕作放棄地。

人的支援として、名古屋大学遠藤先生、地図情報コンサルタント水野さん、高校生・一般・地域の皆さんの存在が、そして後方支援の拠点としての情報センターがあった。

自分たちで面白い場所を自分たちで作るというスタンスは変わらず維持しながら様々な場所で「学びの場」を作ろう。身内感を出さず新しい出会いや場を生み出そう。

遠藤先生(オンライン参加)

データ連携基盤を1つのIDで利活用する研究を始めた。

科学クラブの皆さんには目の前に目標を設定しそれに向かって進んで欲しい。

水野さんのご尽力で可能になったGISソフトをぜひ活用して欲しい。

前部長山岸翔梧くん(オンライン参加)

長野高専から金沢大学へ進学。

情報系は得意で、DXやIT化遠隔で管理をする農業のスマート化に取り組んでいる。

また、でマイコンで何かできないかと模索したりホームページなどのデザインも勉強中。

ゲスト神林さん

生き物の本の販売と数学を教えています。臥竜公園の植物や生き物のリスト化をしたい。

そしてこれから一緒に活動する仲間と総当たりハイタッチ!

連絡事項

nextcloudを再構築します。各自で二次元バーコードを読み取って必要事項の入力をお願いします。

次回6月21日はお楽しみ会です。例年通りBBQを行います。

6月例会 お楽しみBBQ

今日の例会は楽しみにしていたBBQです。集合時間9時にみんな集まって1時間ほど通常の活動をした後、外に出てセッティングを行いました。

高校生OBや大人サポートチームもたくさん参加して下さり食欲もおしゃべりも全開!楽しい一日になりました。

7月例会

須坂市内の中学校より新入部員2名を迎え、既存のメンバーからは中間発表に向け今取り組んでいることのプレゼンが行われました。

ストーリーマップ・キャンバ・スクラッチで動画作成

プログラミング

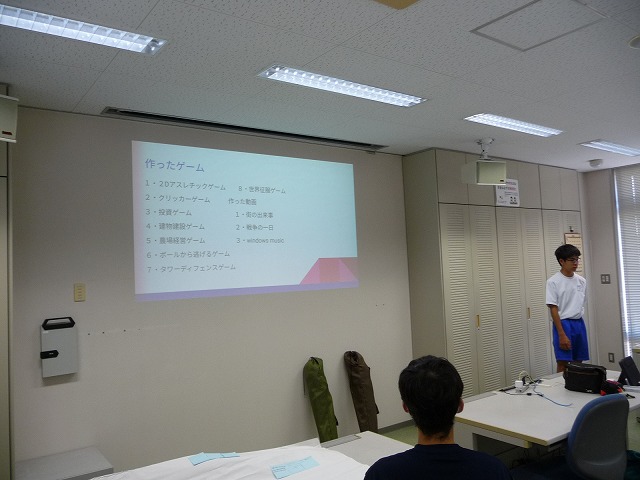

スクラッチでゲーム作成

ポケモンGO・モンストの紹介動画作成

鉄道系動画

ストーリーマップを使い「真珠湾攻撃」の歴史について学ぶ

アマチュア無線で世界とつながる

などです。

井上OBより

ワスレナグモの生態を研究中

きっかけは絶滅危惧種のワスレナグモを学校内で発見したこと!

大人サポートチーム

神林さんより

9/15ドキュメンタリー映画「うんこと死体の復権」上映会のお知らせ

場所は臥竜山公会堂(未定)

午前中観察会上映会は12:30-14:30、トークショーは14:30-16:00の予定です。

小林さんより

BBQ会のお忘れ物についてお心当たりの方は申し出てください。

8月例会はお休みです。

9月例会が中間発表まで最後の例会になるので準備をしっかりしてください。

10月4日中間発表の前日がイオンモール須坂が開業になるので時間に余裕をもって行動してください。

9月例会

10月4日に行われる科学クラブ中間発表の場として目標にしてきた「情報化を実践し続ける会in須坂・長野2025」の開催まで最後の例会となりました。

発表したい事や使いたい機器類の最終確認を行い、全員で共有しました。

また、近隣の「イオンモール須坂」が発表前日にオープンすることから周辺道路に混雑が見込まれます。

時間に余裕をもって行動する、当日のタイムテーブルに沿って各自行動でする、などを確認しました。

【タイムテーブル】

9:00~12:00―会場準備

12:00~13:00ー昼食

13:00~13:20ー開会式

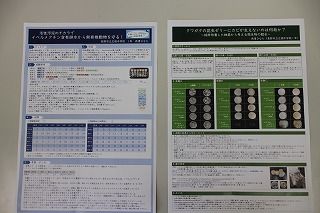

13:20~14:00ーライトニングトーク(展示内容説明)

14:00~15:00ーデジタルに取り組む個人・団体展示

15:00~15:55-参加者デジタル討論会

15:55~16:00―閉会式

片付け後各自解散

また高校生メンバーが「日本蜘蛛学会」で発表を行う事になり最終確認に真剣に取り組む姿も見られました。

日本蜘蛛学会とは

日本蜘蛛(くも)学会は,蛛形類(クモ,ダニ,ザトウムシ,カニムシ,サソリなど)および多足類(ムカデやヤスデなど)の専門学会です. この仲間の研究を促進し,研究者・同好者相互の情報交換や親睦をはかることを目的として1936年に設立されました. 現在の会員数は約220名です.

※出展日本蜘蛛学会

10/4 中間発表

デジタルの日・情報化を実践し続ける会in須坂・長野2025

情報センター科学クラブ中間発表の場として目標にしてきた「デジタルの日・情報化を実践し続ける会in須坂・長野2025」が10月4日(土)、情報センターを会場に開催されました。

「戦は自分の城でする」を体現すべくいつも通りの平常心で臨むことが出来ました。

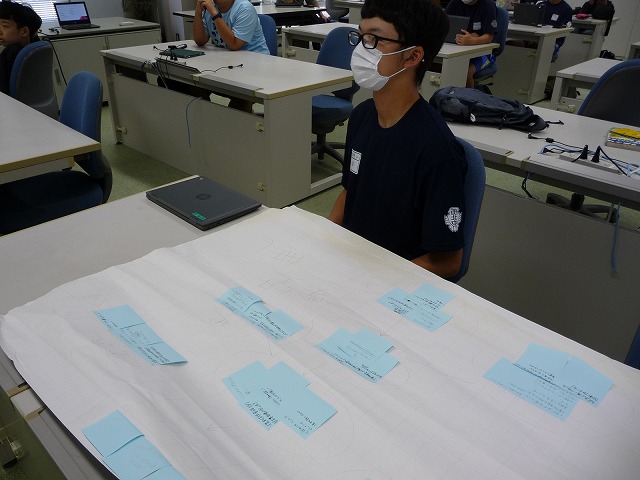

朝9時の開場に合わせて続々とメンバーが集まってきます。自分の発表に向けてしっかりと準備を進めて行きます。

開会式に続き自分の展示内容をコンパクトにまとめて紹介するライトニングトークでは短くまとめた紹介動画も使いながら落ち着いて発表出来ました。進行は部長の土屋君・井上君の2トップ。前部長の山岸翔梧君も駆けつけ、大学生になった近況と現在取り組んでいる事柄について発表してくれました。

心配そうに見つめる顧問の佐々木先生。

各お部屋に分かれて鉄道系・ゲーム系・生物系・3D系の展示発表を行います。

来場された皆さんに一生懸命説明する姿が見られました。

参加者全員によるデジタル討論会では名古屋大学遠藤先生をファシリテータに今日の発表についての総括が行われました。また、今後の科学クラブの在り方について突っ込んだ検討がされました。

来場者の反応や、やってみての感想

・ワスレナグモ・生物チーム

虫好きは虫好きだな。捕食シーンを見るために小さい虫を探した。

日本蜘蛛学会に参加しての感想など。

日本昆虫学会に参加しての感想など。

・ゲーム系

説明が長いと言われたが興味を持ってもらった。

来場者が遊べる部分もあった。

京都ニンテンドーのゲーム紹介は好きな人にはササル。

基礎とか作れる人(分かっている人)が多くてびっくりした。自分が楽しいかどうかが重要。

主人公の設定など作品についての質問が多かった。

障害物競走というゲームを作った。感想をたくさんもらって恥ずかしかったが嬉しかった。

・鉄道系

小学生メンバー:そんなに全部見てくれる人はいなかった。

思わず手を伸ばしたくなる。→触って良いもの、悪いものの区別をキチンとする。

興味のある人おるんかと思ったけどいた。

・歴史系

触れにくい内容もあった。情報源などを聞かれた。

AIが自分に替わって答えてくれるとかするとよい。

・ベトナムチーム

夏休みに行った事の紹介

・3Dチーム

博物館コラボの3Dに多くの質問があった。

・桃畑観測データチーム

温度・湿度のグラフより動画や写真の方が良かった。

条件により、もしくは観測機器によるクセでデータに揺らぎが出る事が分かった。

・プログラムでアンプを作った立林君

オーディオからのアンプでは(インピーダンス、バランス)などの整合性を聞かれた。

どうやって知識を得たか質問された。

来場者・保護者の皆さんの感想や自由意見

・前部長山岸翔梧君

成果物がたくさんできている。生成AIをどんどん使えば良い。

更北中は良い、ひとえに佐々木先生の引っ張りによるもの。

小中学校で尖っている子は理解されていない、そう日う人はどんどん進めるが一人では限界がある。場所と時間の共有が大事。

・小川君

史実とはいえ戦争に関することなので風当たりを感じたがココなら大丈夫。

学校でやると学習→これが一番になる。もっと自由にやりたい。

家では出来ない?→そんなことやるなら勉強しろと言われる。科学クラブだとスイッチが入る。

・井上君

総裁選に見る「国民の意見」は大多数の意見であり個による重要な問題は違う。「知る」が大事。

自分に関係がないと思っても聞いてみると知る機会につながる。

会って話してみる、そういう環境づくりが重要。

・高山村今田先生

edgeの聞いた素晴らしい世界観。自由に出力来ている。

学校の内では実例があるが一般の所では難しいと思っていた。

・お母さん

勉強でないカテゴリを生かせる場所があるんだ・・・。横のつながりがあればもっと良いと思うがどうでしょう。

センターが使えなくなっても場所だけならいくらでもなんとかなる。

大人のスパイスを足すことが良いのか、待つのが良いのか。

「ササランド」の多様性を取り入れたり、学校でやる事もこの場で共有できるとよい。

・長野保健医療福祉大学駒井先生

個性が立ってきた。自分の世界が出来て来たと思う。将来仕事を選ぶときこの経験が役に立つだろう。

・顧問佐々木先生

クモ好きがアンプに投げかける妙。

最初は不安げであった子らが立派になった。

学校教育と違い社会教育(生涯教育)は一生かかって学ぶもの。

・大人サポートチーム小林さん

コロナ禍でもやってこれたのはオンライン(デジタル)のおかげ。講演会なども出来ていた。

当初は班区切りだったが今は自由であることから、ここでなくても家でも出来るはず。

部活の地域移行がらみでどのように対応すれば良いか模索中。

来年度以降の活動についてまとめ

活動の「場」を別な選択肢に移行する必要がある。それが3月迄であるなら今から次のステージに行くべき。生涯学習としての活動継続を。

すべてオンラインでもすべてバーチャルでもOK。nextcloudを活用したコミュニティーづくりを積極的に。

家での個別の活動と、情報センターなどのリアルで活動できる場との間にデジタルを活用したバーチャルな「場」づくりが求められている。

グランドフィナーレ

メンバー・保護者の皆さん・先生方・ご来場の皆さん等参加者全員でパチリ!